“나는 당신과 굳게 손잡고 시대적 요구에 부응하여 오랜 역사적 뿌리와 전통을 가진 조로(북-러) 친선의 새로운 전기를 마련하겠다.”

김정은 북한 국무위원장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 5선이 확정되자 18일 발 빠르게 축전을 보냈다. 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 “두 나라 인민들의 지향과 염원인 강국건설 위업을 힘있게 견인해 나갈 것”이라고 축전에 적었다. 또한 “당신의 정력적이고 올바른 인도 밑에 (중략) 국제적 평화와 정의를 실현하고 자주화된 다극 세계를 건설하기 위한 위업 수행에서 반드시 승리하리라고 굳게 믿는다”고도 축하했다. 앞서 러시아 대선 투표가 시작된 날인 지난 15일 김 위원장은 푸틴 대통령에게 선물받은 고급 세단 ‘아우루스’를 타고 평양 인근 강동종합온실 준공·조업식 현장을 방문해 양국 관계를 대외적으로 과시했다. 북-러의 밀착은 향후 동북아시아 정세에 큰 영향을 끼칠 것으로 보인다.

푸틴 대통령은 올해 24년 만에 북한을 방문할 것으로 보인다. 김 위원장은 지난해 9월 러시아 극동 아무르주 보스토치니 우주기지 정상회담 뒤 열린 연회에서 푸틴 대통령의 방북을 요청했다. 이후 지난 1월 최선희 북한 외무상이 러시아를 방문해 푸틴 대통령을 면담했다. 최 외무상 러시아 방문 기간 드미트리 페스코프 러시아 대통령궁(크렘린) 대변인은 “대통령이 가까운 미래에 (북한을) 방문할 것이다”며 푸틴 대통령 방북 의지를 확인했다.

푸틴 대통령은 러시아 지도자로는 사상 처음 북한을 방문한 전력이 있다. 푸틴 대통령은 2000년 3월 대선에서 처음 당선되고 4개월 뒤인 같은해 7월 북한을 방문해 김정일 당시 북한 국방위원장을 만났다. 푸틴 대통령 당시 북한 방문은 소련 해체 뒤 냉랭했던 북한과 러시아의 관계 복원에 중점을 뒀다. 러시아는 푸틴 방북 5개월 전인 2000년 2월 북한과 러시아는 북-러 친선조약을 맺어, 북-러 관계를 소련 시절의 군사 동맹관계에서 경제협력 파트너로 재정의했다.

최근 북한과 러시아는 군사적 협력관계 강화로 방향을 다시 틀고 있다. 러시아는 2022년 2월 시작한 우크라이나 침공 전쟁이 장기화하자 북한에서 미사일과 포탄을 들여오고, 북한은 러시아에서 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 관련 기술을 제공받고 있는 것 아니냐는 의혹이 끊이지 않는다. 미국 전략국제연구소(CSIS)는 지난해 8월부터 북한과 러시아가 포탄 등 무기 선적을 위해 최소 25차례 왕래했고, 250만 발 이상의 포탄과 탄약 등을 지원했을 것이라는 추정을 담은 보고서를 지난달 내놓기도 했다.

푸틴 대통령은 최근에는 핵확산금지조약(NPT)을 무시하고 북한의 핵 보유국 지위를 공식적으로 인정하려는 첫걸음으로 해석할 수 있는 발언까지 내놓았다. 푸틴 대통령은 지난 13일 ‘로시야1’ 방송 등과의 인터뷰에서 “북한은 자체 핵우산을 갖췄다”고 말했다.

러시아와 북한의 밀착은 동북아시아에서 한·미·일 안보 삼각 협력이 강화되는 상황에서, 러시아가 동북아시아 지역에 대한 영향력을 확보하겠다는 의도도 깔려 있다. 이태림 국립외교원 교수는 “한미일이 지금과 같은 속도로 관계가 강화되고, 한·일이 북대서양조약기구(나토) 협력 파트너로 들어오는 상황을 러시아는 과거에 없던 새로운 위협으로 본다”며 “(이런 상황에선) 북한과 관계를 강화할 수밖에 없다는 게 러시아 내부의 의견”이라고 말했다.

한-러 관계는 커다란 어려움에 봉착해 있지만 이런 때일수록 외교 공간을 만드는 노력을 계속해야 한다고 전문가들은 지적한다. 이석배 전 주러시아 대사는 “러시아는 미국이 아태 지역에 새롭게 군사 블록을 만들고 있다고 본다. 한국도 이미 서방 (세력의) 일원이 된 셈”이라며 “러시아가 미국과 관계 개선 여지가 없는 이상 한-러 관계도 우크라이나 전쟁 이전으로 복원되긴 어려워 보인다. 그럴수록 한국도 양국 고위급 대화 채널을 계속 열어놓고 적극적으로 (러시아와) 외교 공간을 만들 노력을 해야 할 때”라고 말했다.

러시아는 미국과의 관계가 악화한 중국과의 공조도 지속할 것으로 보인다. 러시아와 중국은 이란과 지난 11일부터 닷새간 아라비아해 오만만에서 연합 군사훈련을 했다.

장예지 기자 penj@hani.co.kr

![[단독] 홍준표 쪽, 5600만원 명태균 여론조사비 ‘대납’ 문건 나왔다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0411/53_17443528154675_20250411502137.webp)

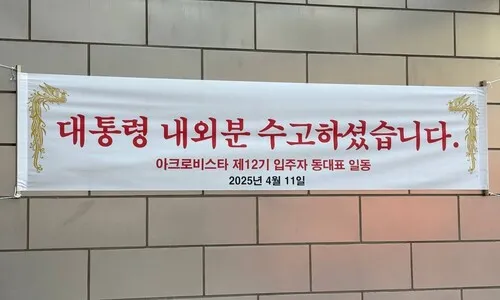

![윤석열의 MKGA, 트럼프의 MAGA [포토]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0411/53_17443733580596_20250411502977.webp)

![[포토] “의선이형, 그린철강에 투자하세요”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0411/53_17443356481814_20250411501176.webp)

![기후위기에도 감세 정책만 내놓는 대선 잠룡들 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0402/53_17435897402671_20250402503665.webp)

![검찰독재정권 2022.05.10~2025.04.04 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0404/53_17437558978226_20250404503237.webp)

![<font color="#00b8b1">[포토]</font> 세월호 기억들이 모였다, 진실도 비처럼 내릴 것이다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0412/53_17444533746556_20250412500503.webp)