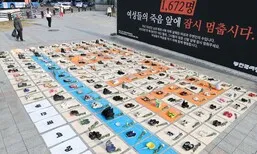

1980년대 대규모 반환 이후기업노무자 추정유골 첫 봉환

“이국땅에서 외롭게 계셨던 여러분을 고국으로 모시게 되니 흐뭇합니다. 부디 영면하시길….”

‘재일본 조선인 무연고 유골 합장지묘’라고 쓰인 작은 대리석 표석 앞에 선 구용서(82)씨의 목소리가 떨렸다. 그는 일본 시즈오카현 시미즈구(옛 시미즈시) ‘조선인 유골 안치당’에 보관돼 있던 조선인 유골 94위의 봉환을 위해 2008년 3월 결성한 ‘시미즈 조선인 유골봉환 추진위원회’(추진위)의 고문을 맡고 있다.

추진위는 지난 8일 이들의 유골을 일본에서 모셔와 10일 오전 충남 천안시의 국립 ‘망향의 동산’에서 봉환식을 열었다. 재일본대한민국민단(민단)과 재일본조선인총연합회(총련)의 시미즈지부 간부들로 구성된 추진위 일행 12명은 하얀 국화를 비석 위에 바치고 짧은 묵념을 올렸다. 묘역은 밤새 내린 3월 봄눈에 하얗게 덮여 있었다.

2005년 ‘일제강점하 강제동원피해 진상규명위원회’(강제동원위)가 출범한 뒤 정부 차원에서 일본 도쿄의 절 유텐사에 모셔진 군인·군속들의 유골을 세 차례에 걸쳐 봉환한 적은 있지만, 민간에서 기업 노무자로 추정되는 사람들의 유골을 모셔온 것은 1970~80년대 대규모 유골 봉환 이후 처음이다. 유골 봉환 비용도 우리 정부의 지원 없이 추진위가 자체 부담했다.

유골이 모셔져 있던 시즈오카현의 항구도시 시미즈에는 한때 3000명에 이르는 조선인 노무자가 조선소·하역장 등지에서 육체노동에 종사했던 것으로 전해진다. 전쟁이 끝난 뒤 시미즈 기타야베 지역의 사찰 고카이사의 주지 이노우에는 주변 절 34곳에 흩어져 있던 조선인들의 유골을 모아 지역사회 조선인들에게 이 사실을 알렸다. 1956년 절이 폐사되자 총련 시미즈지부는 시 당국에 진정을 넣어 유골들을 모실 안치소를 만들었다. 시설이 낡자 시미즈시는 1991년 5월 총련과 민단의 청원을 받아들여 안치소를 신축하는 성의를 보였다.

당시 시미즈시의회 의장을 지냈던 하루다 미치사부로(72)는 “타국에서 돌아가신 분들을 위해 안치소를 짓는 데 반대의 목소리는 없었다”며 “이분들을 고국에 모시려고 수십년 동안 애써 온 모두의 희망이 이뤄져 기쁘다”고 말했다.

봉환 과정은 쉽지 않았다. 연고자를 찾기가 사실상 불가능했기 때문이다. 이날 모셔온 94위 가운데 이름이 있는 유골은 3분의 1 정도인 29위로, 그나마 연고자 추적의 단서인 주소가 남아 있는 유골은 10위밖에 없었다. 신원을 추가로 확인하기 위해선 노무자들이 일했던 기업의 도움이 절실했지만, 일본강관·일본경금속 등 관련 기업들은 정보 제공을 거부했다. 결국 봉환 추진위는 강제동원위의 도움을 받아 이말식(1917년생)·라경호(1911년생) 두 사람의 유족을 확인했지만 다른 92위는 신원 추적을 포기해야 했다. 이씨 등의 유족은 일본 교토 등에 살고 있어 이날 봉환식에는 참여하지 못했다.

일본의 조선 강제병합 100년을 맞는 올해 우리 정부는 5월 도쿄 유텐사에 보관돼 있는 군인·군속들의 유골 219위, 하반기에는 현재 2601위가 확인된 민간인 노무자들의 유골 반환을 추진할 계획이다. 정혜경 강제동원위 조사2과장은 “시미즈 사례는 민단과 총련, 일본의 지자체가 힘을 모아 유골 봉환을 성사시킨 뜻깊은 사례”라며 “정부도 한 많은 생을 살다 간 조상들의 유골을 빨리 모셔올 수 있도록 일본 정부와 다각도로 협의를 진행하고 있다”고 말했다.

천안/길윤형 기자 charisma@hani.co.kr

![4·3에 고개 숙이는 헌법재판소 되길 [세상읽기]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0403/53_17436360759945_20250403500216.webp)

![4·3을 돌아보며, 4·4로 나아간다 [크리틱]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0402/53_17435892089494_20250402503661.webp)

![기후위기에도 감세 정책만 내놓는 대선 잠룡들 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0402/53_17435897402671_20250402503665.webp)

![한국 유일 \'여성 빙하학자\' …자연이 묻어둔 \'냉동 타임캡슐\' [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0328/53_17431240933742_20250327504802.webp)

![외상외과 꿈꾸던 후배, 미국으로 떠나보내며 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0402/53_17435825066686_20250402503341.webp)

![‘가해자’ 윤석열은 놔두고, 왜 ‘피해자’에 승복을 요구하나 <font color="#00b8b1">[뷰리핑]</font>](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0402/53_17435854088392_20250402503471.webp)