천안함 사건 당시 군의 주요 직책에 있던 이들은 5년이 지난 현재 대부분 군복을 벗은 상태다. 그러나 당시 사건과 관련해 징계를 받은 군 간부는 소수였고 그나마 대부분 가벼운 징계였다. 심지어 일부는 징계를 받고도 진급까지 한 뒤 ‘명예롭게’ 전역했다. 해군 장병 46명이 사망하거나 실종된 엄청난 사건이 벌어졌으나 누구 하나 제대로 책임지지 않은 것이다.

김태영 당시 국방부 장관은 천안함 사건에도 불구하고 자리를 지키다 그해 11월 연평도 포격 사건이 발생하자 물러났다. 김 전 장관은 이듬해 군자녀 기숙형 사립학교인 한민고등학교 이사장을 맡아 활동하고 있다. 2010년 6월 전역한 이상의 합참의장은 비교적 활발한 활동을 하고 있다. 2012년 18대 총선에서 한나라당에 경남 사천 지역구 공천을 신청하는 등 정치에 관심을 보였으며, 각종 강연 요청에도 자주 응하는 것으로 알려졌다. 이달에는 안양대 석좌교수로도 위촉됐다.

당시 감사원은 관련자 25명을 징계하라고 국방부에 통고했다. 그러나 국방부는 6명만 축소 징계했다. 가장 무거운 징계였던 ‘정직 3월’을 받은 김동식 해군 2함대사령관은 이후 해군작전사 부사령관 등을 거친 뒤 2013년 12월 전역했다. 김 전 사령관은 “전투 준비태세 태만이라는 징계 이유를 받아들일 수 없다”며 징계무효 소송까지 냈으나 1, 2심에서 패소했다. 근신 처분을 받은 김학주 당시 합참 작전부장은 이듬해 11월 소장에서 중장으로 진급하며 6군 단장(중장)에 임명돼 “면죄부 인사”라는 비난을 받았다. 김 전 본부장은 이후 항공작전사령관을 거쳐 전역한 뒤 올해 1월에는 국방부 군구조·국방운영개혁추진실장(1급)에 임용되는 등 승승장구했다.

견책을 받은 황중선 당시 합참 작전본부장과 감봉 처분을 받은 박정화 해군 작전사령관은 각각 3군사령부 부사령관과 해군 작전사 정책연구관을 거쳐 전역했다. 독실한 기독교 신자인 황 전 본부장은 예편 뒤 신앙활동에 열심인 것으로 알려졌다. 군 관계자는 “박 전 사령관 등은 장성모임 같은 데도 잘 얼굴을 비치지 않는 등 대외활동을 별로 하지 않는 것으로 안다”고 말했다.

당시 징계를 받은 영관급 간부 2명은 모두 현역으로 복무 중이다. 박동선 당시 2함대 작전참모(견책)는 양만춘함장 등을 거쳐 현재 제11구축함 전대장을 맡고 있고, 이원보 2함대 22전대장(근신)은 진해기지사령부 근무지원 전대장 등을 거쳐 해양정보단장을 맡고 있다. 당시 대령이었던 이들은 장성 진급에서 거푸 탈락했다.

당시 천안함 함장이었던 최원일 중령은 후방지원부대에서 근무하고 있다. 전투발전평가단 미래개념 담당, 해군기록물관리단 보존기록물 연구위원, 교육사 기준교리처장 등을 거쳐 현재 해군 작전사 8전단 종합전술훈련 대대장을 맡고 있다. 최 중령은 최근 언론 인터뷰에서 “아직도 당시 상황이 생생하다. 특히 3월이 되면 잠 못 이루는 날이 많다”고 심정을 토로했다.

당시 천안함에 근무했던 생존 장병은 모두 58명(최 중령 포함)이다. 이 중 32명이 여전히 군에 남아 있다. 당시 부장이었던 김아무개 소령이 해양정보단 대잠전술분석 담당으로 근무하는 등 위관급 이상 장교 7명이 현역으로 복무하고 있다. 또 조타장 김아무개 원사 등 부사관 25명도 육상과 해상에서 그날의 악몽을 이겨내고 있다.

병사와 일부 부사관 등 나머지 26명은 전역해 사회에 복귀했다. 절반 정도는 취업해 일상을 살아가고 있다. 김아무개 중사는 2012년 11월 전역한 뒤 해경에서 근무하고 있고, 2010년 5월 제대한 전아무개 병장은 자동차 회사에서 일하고 있다. 또 당시 부상으로 국가유공자(7급)에 등록된 김아무개 병장은 국내 프로축구 구단에서 근무하고 있다. 국내에서 학업을 계속하거나 유학길에 오른 이들도 있다. 김아무개 하사와 이아무개 병장, 전아무개 병장 등은 각각 대구대, 대전대, 부경대 등에 재학 중이고, 당시 부상으로 국가유공자(6급)로 등록된 신아무개 하사 등 4명은 뉴질랜드, 오스트레일리아, 프랑스, 중국 등에서 유학 중이다. 이들은 매년 사고일인 3월26일과 현충일, 국군의 날에 정기모임을 한다고 한다.

그러나 이들 대부분이 당시 사고의 후유증에서 완전히 벗어나지 못하고 있다. 최근 호국보훈협회가 이들을 대상으로 한 조사를 보면, 56%가 “살아가는 게 어렵다”고 호소했다. 사고 당시 하사로 복무하다 지난해 3월 전역한 라정수(26)씨는 최근 언론 인터뷰에서 “누군가 물으면 ‘괜찮다’고 말은 하지만 여전히 잠을 설치는 날들이 많다. 자다 깨다를 반복하고 일어나도 개운함을 못 느낀 지 꽤 됐다”고 말했다.

박병수 선임기자

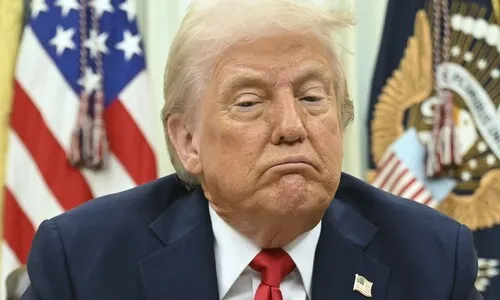

![[사설] ‘트럼프 관세’ 협상 시도하되, 너무 서두를 필요는 없다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0406/53_17439311940001_20250406501937.webp)

![기후위기에도 감세 정책만 내놓는 대선 잠룡들 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0402/53_17435897402671_20250402503665.webp)

![한국 유일 \'여성 빙하학자\' …자연이 묻어둔 \'냉동 타임캡슐\' [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0328/53_17431240933742_20250327504802.webp)

![[사설] ‘도이치 주가조작’ 유죄 확정, 이래도 김건희 봐줄 건가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0403/53_17436725142274_20250403503835.webp)

![[단독] 교제폭력 피해자가 살인자로…31번 신고에도 보호받지 못했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0404/53_17437212560116_20250403504325.webp)

![검찰독재정권 2022.05.10~2025.04.04 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0404/53_17437558978226_20250404503237.webp)

![국민 81% “헌재 윤석열 파면 결정 수용” [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0406/53_17439252831373_20250406501734.webp)