코로나19 사태로 서울의 국공립미술관이 휴관한 요즘, 서울 북촌의 학고재 화랑에서는 색다른 ‘대면미술’의 현장이 펼쳐지는 중이다. 세간에 잘 알려진 진보 미술인들이 공동작업장을 꾸려 움츠러든 관객을 손짓하며 직접 만나고 있다.

그들의 이름은 노원희, 성완경, 임옥상, 이태호, 김건희, 박불똥, 박재동. 1980년대 이래 40년간 한국 미술판에서 이른바 ‘민중미술’의 얼굴 구실을 해온 7명의 원로·중견 작가다. 지난 1일 학고재에서 시작한 기획전시의 개막을 계기로, 화랑 본관 한구석에 ‘프로젝트 룸’을 차리고 매일같이 출근해 관객과 어울리며 공동작업하는 모습을 보여주고 있다.

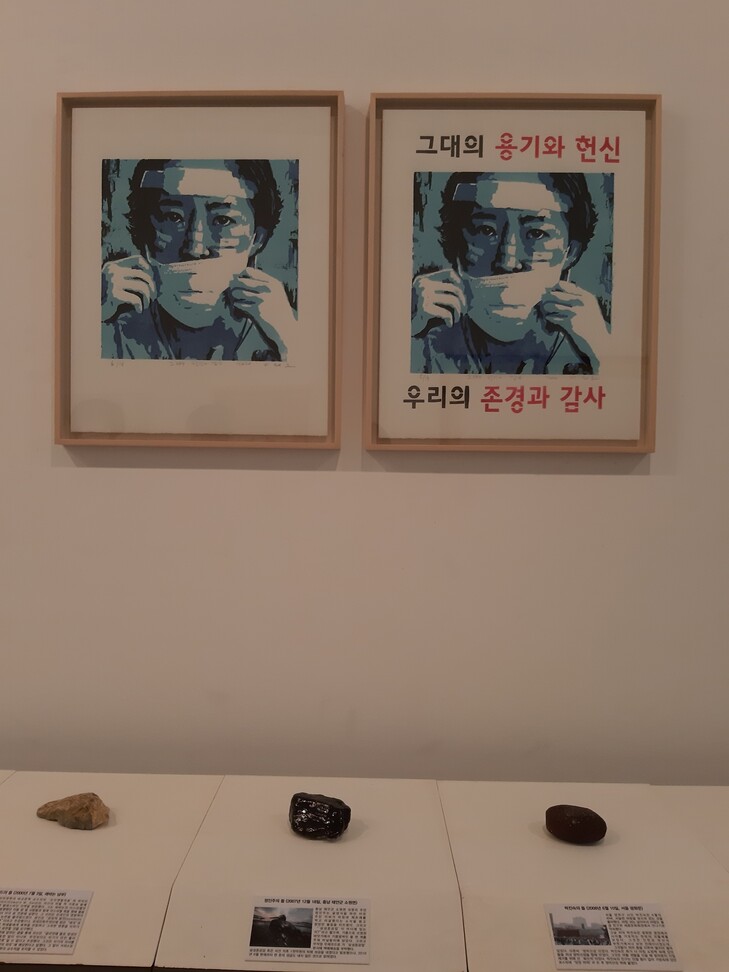

지난 5일 오후, 일요일임에도 프로젝트 룸은 바쁘게 돌아가고 있었다. 민중미술의 주요 작가로 대중에게 잘 알려진 임옥상(70)씨의 테이블은 그의 특징적인 작업 장르인 흙판에 그림을 그리는 관객들로 북적였다. 흙을 개어 작은 캔버스에 발라주면서 관객이 그림을 그리는 것을 도와주고, 완성되면 벽에 작품을 붙여줬다. 노원희(72) 작가는 반투명 안감의 갈라진 부분을 꿰매는 바느질 퍼포먼스 ‘즐거운 바느질 시간’을 차리고 체험 관객들과 사진을 찍느라 바빴다. 관객들이 자신의 개인사나 분단된 한국의 현실 등 여러 상상을 하면서 봉합과 치유의 바느질을 하도록 이끌어주는 자리다. 이태호(69) 작가는 요즘 북촌 곳곳에 게릴라식으로 붙이고 있는 자신의 벽보 판화를 관객들이 등사해 찍어낼 수 있는 간이공방 작업을 하면서 벽면에 시인 김수영과 코로나 방역진의 얼굴을 담은 벽보를 계속 붙여나갔다.

프로젝트 룸을 개설한 계기가 된 전시는 1980년대 사회 비판적인 리얼리즘 미술 동인의 효시이자 민중미술의 뿌리가 된 ‘현실과 발언’(이하 현발)의 창립 40주년을 맞아 동인들이 꾸린 ‘그림과 말 2020’전이다. 1980년 10월 당시 서울 대학로 문예진흥원 미술회관(현 아르코미술관)에서 창립전을 개최하려다 당국의 제지로 실패하고, 그해 11월 동산방에서 다시 창립전을 열면서 비판적 리얼리즘 미술의 새 지평을 연 현발의 40돌을 기리는 잔치다. 강요배, 김건희, 김정헌, 노원희, 민정기, 박불똥, 박재동, 성완경, 손장섭, 신경호, 심정수, 안규철, 이태호, 임옥상, 정동석, 주재환 등 16명이 작품을 냈다.

전시를 꾸린 이태호·안규철 작가와 김지연 기획자는 프로젝트 룸의 개설과 더불어 당시의 작품과 최근작을 한데 뒤섞어 거는 전시 방식을 취했다. 이를 통해 80년대 군사독재 시절부터 지금의 코로나 팬데믹 시국까지 현실을 반영하고 소통하는 미술의 본령을 올곧게 지켜온 현발 동인 작가들의 ‘태도’를 부각시키려는 뜻이다. 아울러 이런 태도들이 쌓여 이뤄진 현발의 40년 리얼리즘 미술사에 대해 동시대성이란 측면에서 의미를 되물으려고도 했다고 한다. 전시 제목도 현발이 1982년 세번째 기획전 ‘행복의 모습’을 벌이면서 발간한 회지 <그림과 말>에서 따온 것이다. ‘화가는 현실을 외면해도 되는가’라는 질문을 붙잡고 소통하는 미술의 기능 회복을 꿈꿨던 당시 동인들의 문제의식을 팬데믹 시대 새로 성찰하자는 틀거지로 비친다.

학고재 본관 뒤쪽 별관에 나온 신경호 작가의 신·구작은 이런 맥락에서 절묘한 교감을 낳는다. 지하 1층 통로에 내걸린 그의 1980년 작 수묵·아크릴화 <넋이라도 있고 없고―초혼>은 광주항쟁 희생자들을 추모하기 위해 그린 작품. 기와지붕 위 대나무에 망자의 붉은 옷이 흩날리는 신기 어린 도상을 담고 있다. 그 안쪽 전시공간에 나온, 돌에 붓대를 꽂은 2014년 작 조형물 <넋이라도 있고 없고―칼보다 강한 그대에게>와는 30여년의 시차를 두고 있지만 작품에 서린 날 선 문제의식은 여전히 선연하다. 쓰러진 이한열 열사의 이미지 등 1987년 6월 항쟁의 극적인 장면들을 그린 1988년 그림을 2015년 목판화로 다시 찍은 손장섭의 <유월 춤>, 1939년 일제의 중일전쟁을 83년 대작 상황도로 그렸다가 올해 인왕산 주봉 암벽의 ‘소화 14년(1939년) 천황폐하만세’ 새김 그림으로 변주한 민정기의 작품 등에서도 현발 동인들의 무뎌지지 않은 시대적 감각과 현실 저항적 태도를 읽게된다.

동인 작가들이 수십년 전 또는 최근 작업한 사진들과 풍경화, 초상화, 인쇄물 작업들에서는 시간의 간극을 넘어서는 감각의 힘이 느껴진다. 주재환 작가의 2018년작 오브제 그림 <이놈들아!>가 대표적이다. 인스턴트 커피 봉지들을 커피물 묻힌 화폭 위에 덧대어 붙여놓고 한반도 핵폐기에 대한 몽상을 함께 적어놓은 이 작품은 귀기를 풍기는 봉지들의 야릇한 색감과 구성의 기발함이 단연 돋보인다. 성완경 작가가 80년대 초 작업한 연작 흑백사진들의 이미지도 예사롭지 않다. 1981년 서울 시내 길가에서 고장난 새한 덤프트럭의 엔진 위로 올라가 덮개 열고 수리하는 기사들의 뒤태를 발견해 포착한 사진과 당시 백화점 외벽 광고판에 이 트럭 수리 사진의 이미지를 합성해 넣은 또다른 사진 연작이 등장하는데, 지금봐도 놀라울만큼 전복적인 감수성을 뿜어내고 있다. 나이 들어 내놓은 신작들 또한 노쇠해진 느낌이 거의 나지 않을 만큼 왕성한 기백을 드러낸다는 점에서 신구작들이 뒤얽힌 이번 전시는 현발 작가들의 불가사의한 저력을 여실히 느끼게 한다.

10년 전인 2010년 서울 인사아트센터에서 열었던 현발 30주년전은 규모는 컸지만 분위기는 냉랭했고, 동인들끼리의 관계도 서먹한 가운데 치러졌다. 당시 보수정권의 문화계 압박이 가중되는 상황에서 창립전 장소이자 30주년전 장소로 애초 점찍었던 옛 문예진흥원 전시장도 대관하지 못했다. 이에 비하면 이번 40주년전은 준비 과정부터 따스하고 부드러운 연대의 분위기가 도드라진다. 현실과의 소통이라는 태도 말고는 작업 방법론이 제각각인 작가들이지만, 코로나19 사태로 인한 위기감 속에서 관객과의 교감에 대한 절실함을 동일하게 체감했기 때문일 것이다. 31일까지. 글·사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

![‘민주주의가 승리했다’…환한 표정의 시민들 [포토]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0405/53_17438487254069_20250405500636.webp)

![[분석] 트럼프 ‘관세폭탄’, 재무장관 따돌리고 결정…미 증시 ‘박살’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0406/53_17439029780005_20250406500556.webp)

![기후위기에도 감세 정책만 내놓는 대선 잠룡들 [왜냐면]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0402/53_17435897402671_20250402503665.webp)

![한국 유일 \'여성 빙하학자\' …자연이 묻어둔 \'냉동 타임캡슐\' [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0328/53_17431240933742_20250327504802.webp)

![[사설] ‘도이치 주가조작’ 유죄 확정, 이래도 김건희 봐줄 건가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0403/53_17436725142274_20250403503835.webp)

![[단독] 교제폭력 피해자가 살인자로…31번 신고에도 보호받지 못했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0404/53_17437212560116_20250403504325.webp)

![검찰독재정권 2022.05.10~2025.04.04 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/257/154/imgdb/child/2025/0404/53_17437558978226_20250404503237.webp)

![트럼프 ‘관세폭탄’, 재무장관 따돌리고 결정…미 증시 ‘박살’ <font color="#00b8b1">[분석]</font>](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0406/53_17439029780005_20250406500556.webp)